PARKINSON BEHANDELN

Die Parkinson Therapie ist vielseitig: Ein Überblick

Um Parkinson zu behandeln, gibt es verschiedene Optionen, die meist kombiniert werden. Wichtig für die Therapie ist, dass diese an die Bedürfnisse und das Alter des Betroffenen angepasst wird, da nicht alle Methoden für jeden Patienten geeignet sind. Ebenso ist es wichtig, frühzeitig mit einer effizienten Behandlung zu beginnen.

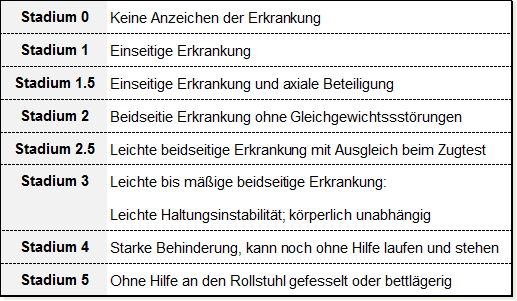

Morbus Parkinson lässt sich in verschiedene Stadien unterteilen. Hoehn und Yahr haben 1967 eine Skala definiert, welche den Krankheits- und Behandlungsverlauf von Parkinson verdeutlicht:

Legt man die von Hoehn und Yahr definierten Stadien auf Krankheitsphasen um, kann man 3 Phasen unterscheiden:

Lesen Sie im Folgenden mehr über die verschiedenen Phasen der Parkinson Erkrankung und die jeweiligen Therapien

Honeymoon-Phase (Hoehn & Yahr: 1-2,5)

(Orale Basis-Therapie und nicht-medikamentöse Begleittherapien)

In der ersten Zeit nach der Diagnosestellung erleben viele Patienten eine sogenannte Honeymoon-Phase, die mehrere Jahre andauern kann. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Symptome der Parkinson Erkrankung medikamentös einfach in den Griff zu bekommen sind.

In dieser Phase wird mit der oralen medikamentösen Therapie begonnen. Sie bildet das Fundament der Parkinson Behandlung.

Orale medikamentöse Basis-Therapie

Das Medikament, das in der Basis-Therapie am häufigsten zum Einsatz kommt, ist Levodopa (kurz: L-Dopa). Dabei handelt es sich um eine Vorstufe des Botenstoffes Dopamin. Im Laufe der Parkinson-Krankheit, beginnen die Zellen, die Dopamin im Gehirn produzieren, abzusterben. Das L-Dopa soll den entstandenen Dopamin-Mangel substituieren und wandelt sich im Gehirn zu Dopamin um.

Neben L-Dopa gibt es auch sogenannte Dopaminagonisten, die bei der medikamentösen Parkinson-Therapie zum Einsatz kommen. Diese können ähnlich wie L-Dopa die Dopamin-Rezeptoren stimulieren.

Die dritte Gruppe der Medikamente, die bei der Parkinson Therapie zum Einsatz kommen, sind COMT-Hemmer. Der Name kommt vom Enzym Catechol-O-Methyl-Transferase (=COMT), das am Abbau von Dopamin beteiligt ist. COMT-Hemmer sorgen dafür, dass der Dopaminabbau verlangsamt wird. Sie kommen immer nur in Kombination mit L-Dopa Präparaten zum Einsatz – und verlängern die Wirkdauer L-Dopa, indem sie dessen Abbau verzögern.

Nicht-medikamentöse Begleittherapien

Zusätzlich zur medikamentösen Therapie kommen auch verschiedene nicht-medikamentöse Begleittherapien zum Einsatz. Einen wichtigen Teil bildet die Physiotherapie (Bewegungstherapie). Auch Logopädie (Sprachtherapie) und Psychotherapie werden häufig erfolgreich angewendet.

Andere Therapieformen

Befindet sich die Parkinson Erkrankung bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, kann bei manchen Patienten auch die Tiefe Hirnstimulation eine Option sein. Bei der THS werden im Gehirn neurochirurgisch Elektroden eingesetzt und ein Gerät („Hirnschrittmacher“) unter das Schlüsselbein implantiert. Damit werden hochfrequente Impulse an die für die Bewegung zuständigen Hirnareale abgegeben, um krankhafte Signalveränderungen zu beseitigen. Patienten mit höherem Alter, depressiver Neigung oder suizidalen Gedanken usw. kommen für diese Therapie nicht in Frage.

Welche Therapie bei Parkinson Patienten zum Einsatz kommt, ist sehr stark vom Alter des Patienten und Verlauf der Krankheit abhängig. In jedem Fall ist es wichtig, einen Parkinson Spezialisten aufzusuchen, um die bestmögliche Therapie zu bekommen.

Hier finden Sie eine Liste von Parkinson Spezialisten in Ihrer Umgebung.

Das On-Off-Phänomen

Im fortgeschrittenen Stadium des Morbus Parkinson können oral zugeführte Medikamente vom Körper nicht mehr so gut aufgenommen werden, wodurch die Symptome wieder verstärkt auftreten können. Dieses On-Off-Phänomen bewirkt plötzliche Wechsel von guter Beweglichkeit zur Unbeweglichkeit.

Grund dafür ist, dass das verfügbare Dopamin und auch die Speichermöglichkeiten für Dopamin im Körper immer geringer werden. In der fortgeschrittenen Krankheitsphase kommt es auch zur Bewegungseinschränkung bzw. Bewegungshemmung der Magen-Darm- Muskulatur (Gastroparese). Tabletten bleiben jetzt (zu) lange im Magen liegen und gelangen nicht rechtzeitig in den Dünndarm, wo Levodopa ins Blut resorbiert wird. Die Wirkung der Tabletten tritt dadurch verzögert ein.

Tritt das On-Off-Phänomen vermehrt auf, kann eine gerätebasierte Parkinson-Therapie eine Option sein. Sie bietet die Möglichkeit, die Magen-Passage zu “umgehen”. Je nach Gerät wird der Wirkstoff ins Unterhautfettgewebe abgegeben (Apomorphin Pumpe) oder direkt in den Dünndarm appliziert (L-Dopa Pumpen-Systeme).

ON/OFF Fluktuationsphase (Hoehn & Yahr: 2,5-3)

(Orale Kombinationstherapie, Pen- und Pflastertherapie)

Indikatoren, dass die orale medikamentöse Therapieform allein nicht mehr ausreicht, sind Verzögerungen der ON-Phase bzw. immer länger andauerndere OFF-Phasen. In diesem Stadium kommen neben diversen oralen Kombinationen zusätzlich zum Beispiel das Rotigotin Pflaster oder der Apomorphin Pen zum Einsatz.

Therapie mit Apomorphin

führen und auftretende Symptome nicht mehr ausreichend kontrolliert werden können. Es ähnelt dem Botenstoff Dopamin und zählt zu den Dopaminagonisten. Apomorphin wird bereits seit über 25 Jahren erfolgreich angewendet.

Apomorphin zählt neben L-Dopa somit zu den effektivsten Ersatzsubstanzen des Neurotransmitters Dopamin. Es wird nicht oral als Tablette, sondern subcutan verabreicht . Das bedeutet, dass der Wirkstoff mittels Pen oder Pumpe unter die Haut injiziert bzw. infundiert wird. Ob eher der Apomorphin-Pen oder die Apomorphin-Pumpe in die Therapie integriert werden soll, hängt von dem Schweregrad der Krankheit, der Symptome und der Häufigkeit der OFF-Phasen ab.

Trotz des namens enthält Apomorphin kein Morphin und macht auch nicht süchtig.

Eine weitere Therapiemöglichkeit stellt Rotigotin dar. Rotigotin ist ebenfalls ein Dopaminagonist und wird in Form eines transdermalen Pflasters aufgetragen, das täglich zur selben Zeit nach 24 Stunden gewechselt wird. Der Wirkstoff wird so kontinuierlich in den Blutkreislauf abgegeben.

Der Apomorphin Pen in der ON/OFF Fluktuations-Phase

Ein Parkinson Patient benutzt den Apomorphin Pen.

Der Apomorphin-Pen wird meist auch schon in früheren Krankheitsstadien eingesetzt, um Bewegungsprobleme weitestgehend zu verhindern. Motorische Beschwerden können mittels Pen oft sogar innerhalb weniger Minuten behandelt werden.

Ähnlich wie ein Insulin-Pen für Diabetiker ist der Apomorphin-Pen bereits vorgefüllt und schnell einsatzbereit. Er kann bei Bedarf zusätzlich zu oralen Medikamenten angewandt werden, um OFF-Phasen zu unterbinden oder deren Symptome rasch zu lindern.

Ist der Patient zudem willkürlichen oder vorhersehbaren OFF-Phasen ausgesetzt, bzw. treten die ON-Phasen nach oraler Medikation nur sehr verzögert ein, so ist dies meist einer verzögerten Wirkstofffreisetzung oder einem gänzlichen Ausbleiben der Wirkung geschuldet. Das geschieht häufig nach Mahlzeiten und ist für den Betroffenen sehr belastend. In diesem Falle kann der Pen die Beschwerden ausgleichen.

Für wen und wann ist der Apomorphin Pen geeignet?

- Bei frühmorgendlicher Unbeweglichkeit

- Bei häufigen OFFs untertags

- Für Patienten, bei denen aufgrund verzögerter Magenentleerung die Medikamentenaufnahme und damit deren Wirkung zeitlich verzögert oder sogar verhindert wird

- Zur Behandlung eines verzögerten Eintrittes von ON-Phasen

- Bei schmerzhaften Dystonien, die die Bewegungsfreiheit einschränken

Wie wird ein Apomorphin Pen angewendet?

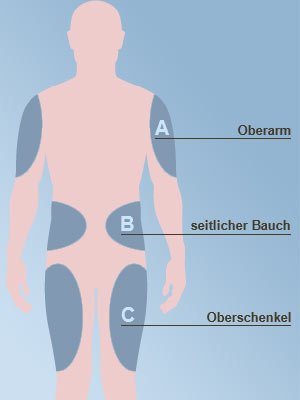

Beim Auftreten motorischer Symptome (OFFs) kann der Pen zur Anwendung kommen. Ähnlich wie bei einem Insulin-Pen wird beim Apomorphin Pen der Wirkstoff direkt in das Fettgewebe der Haut injiziert. In der Grafik sehen Sie, welche Körperregionen dafür in Frage kommen.

Welche Vorteile bringt der Apomorphin Pen?

- Einfache Anwendung

- Schnelle Beseitigung motorischer OFF Symptome durch schnellen Wirkeintritt

- Gute Eignung bei frühmorgendlicher Unbeweglichkeit

- Effektive Ergänzung zu oralen Medikamenten

Was ist bei der Apomorphin Pen Therapie zu beachten?

- Beim Apomorphin Pen ist eine tägliche Anwendung notwendig, um eine wiederkehrende Übelkeit zu vermeiden.

- Den Pen auf Zimmertemperatur lagern

Fortgeschrittene Phase (Hoehn & Yahr: 4-5)

(Gerätebasierte Therapien)

Bei Morbus Parkinson steht der im menschlichen Körper natürlich vorkommende Neurotransmitter (=Botenstoff) Dopamin und seine chemische Vorstufe L-Dopa im Mittelpunkt. Das krankheitsbedingte Absterben der Dopaminbildenden und -speichernden Nervenzellen bewirkt einen immer größeren Dopamin-Mangel und somit eine Vielzahl sich verändernder Symptome.

Zu Beginn der Erkrankung ist es noch möglich, L-Dopa in Form von Tabletten (kombiniert mit Decarboxylase Hemmern) oral einzunehmen. Diese gelangen über den Magen in den Dünndarm, gehen dort ins Blut über und können dann ihre Wirkung im Gehirn entfalten. Das Tückische an der Erkrankung ist, dass das verfügbare Dopamin sowie die Speichermöglichkeiten für Dopamin im Körper immer geringer werden – und es in der fortgeschrittenen Krankheitsphase auch zur Bewegungseinschränkung bzw. -Hemmung der Magen-Darm- Muskulatur kommt (Gastroparese). Die Tabletten bleiben (zu) lange im Magen liegen und gelangen nicht rechtzeitig in den Dünndarm, wo Levodopa ins Blut resorbiert wird.

Sogenannte „gerätebasierte Therapie-Optionen“ bieten die Möglichkeit, die Magen-Passage im wahrsten Sinne des Wortes zu „umgehen“. Eine wichtige Form der gerätebasierten Therapien ist die Parkinson Pumpe. Diese gibt den jeweiligen Wirkstoff kontinuierlich ab.

Es gibt zwei Ansätze:

- Apomorphin Pumpe oder Foslevodopa/Foscardidopa-Pumpen-System (minimal invasiv) – Wirkstoff wird ins Unterhautfettgewebe (subcutan) abgegeben

- Levodopa Pumpen-Systeme (endoskopisch) – Wirkstoff wird direkt im Dünndarm abgegeben

Apomorphin Pumpe

Die Apomorphin-Pumpe dient zur kontinuierlichen Wirkstoffversorgung. Sie gibt regelmäßig über den Tag verteilt Apomorphin ab. Mit der Infusion können die täglich auftretenden OFF-Phasen minimiert werden. So kann die Bewegungsfreiheit länger erhalten werden und Überbewegungen vermieden werden. Die Apomorphin-Pumpe bietet die Möglichkeit, die Dosis oraler Medikamente untertags zu verringern, und kann auch über 24 Stunden angewendet werden. Die Einstellung auf die Pumpe erfolgt von einem auf Parkinson spezialisierten Neurologen im Zuge eines stationären Aufenthalts.

Für wen ist die Apomorphin Pumpe geeignet?

Treten hinderliche ON-/OFF-Symptomatiken oder unkontrollierbare OFF-Phasen häufig auf, kann die Apomorphin-Pumpe eine passende Option sein. Kommt es zudem zu Dyskinesien (ungewollten Bewegungen) trotz einer guten medikamentösen Einstellung, kann die Therapie durch die Pumpe unterstützt werden. Eine Erhöhung der oralen Medikamente ist hier nämlich nicht immer ratsam. Sollte der Patient bereits seit längerer Zeit einen Apomorphin-Pen einsetzen, kann über eine Umstellung von Pen auf Pumpe nachgedacht werden. Ist die Anwendung des Pen häufiger als fünf bis sieben Mal täglich notwendig, so spricht bereits einiges für einen Umstieg.

Welche Vorteile bringt die Apomorphin Pumpe?

- Wirkstoffschwankungen können stark reduziert und somit OFF-Phasen gemindert werden.

- Eine bessere Beweglichkeit ohne Angst, ins OFF zu fallen – ermöglicht wieder mehr Unabhängigkeit im Alltag.

- Motorische Schwankungen können längerfristig gut behandelt werden.

- Andere Medikamente können deutlich reduziert werden.

Was ist bei der Apomorphin Pumpe zu beachten?

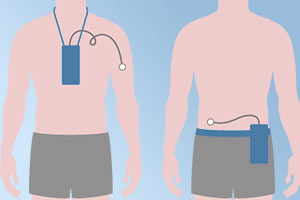

- Die Pumpe wird körpernahe getragen.

- Eine hygienische Anwendung ist wichtig.

- Eine (Pumpen-)Schulung auch für Angehörige erleichtert den Alltag.

Foslevodopa/Foscardidopa Pumpensystem

Das Foslevodopa/Foscardidopa-Pumpensystem dient zur kontinuierlichen Wirkstoffversorgung und muss über 24h getragen werden. Mit der Infusion können die täglich auftretenden OFF-Phasen minimiert werden. So kann die Bewegungsfreiheit länger erhalten werden und Überbewegungen vermieden werden. Die Foslevodopa/Foscardidopa-Pumpensystem bietet die Möglichkeit, die Dosis oraler Medikamente untertags zu verringern. Die Einstellung auf die Pumpe erfolgt von einem auf Parkinson spezialisierten Neurologen im Zuge eines stationären Aufenthalts.

Levodopa Pumpen

-

LCIG Pumpe

Bei dieser leichten und geräuscharmen Pumpe wird eine Sonde über den Magen in den Dünndarm gelegt. Über diese sog. PEG/J Sonde werden der Wirkstoff L-Dopa, dessen Abbauhemmer Carbidopa sowie der COMT-Hemmer Entacapon in Form eines intestinalen Gels direkt im Dünndarm abgegeben. Wie bei der oralen Therapie wird hier das Levodopa im Körper in Dopamin umgewandelt. Dies führt in weiterer Folge zur Linderung der typischen motorischen und nicht-motorischen Parkinson-Beschwerden.

Die Pumpe, die das benötigte Medikament kontinuierlich über eine Sonde in den Dünndarm abgibt, wird direkt am Körper getragen.

-

LECIG Pumpe

Die neue LECIG Pumpe kann im Alltag problemlos am Körper getragen werden.

Für die Anwendung der LECIG Pumpe wurde eine neuartige* Medikamentenformulierung entwickelt:

- Zusätzlich zu Levodopa und Carbidopa enthält das LECIG Intestinal-Gel auch den COMT-Hemmer Entacapon.

- Entacapon wirkt dabei als eine Art „Wirkverstärker“ des Levodopa, macht es schneller und länger bioverfügbar. Das wiederum verringert die notwendige Wirkstoff-Menge von Levodopa, die zugeführt werden muss, und wirkt sich zusätzlich auch positiv auf potentielle Nebenwirkungen durch Levodopa (wie periphere Nervenschmerzen) aus.

Die Pumpe ist mit bis zu drei Flussraten individuell programmierbar und kann bei Bedarf auch zur 24 Stunden Therapie verwendet werden, da das Wirkstoffgemisch über eine 48 Stunden Stabilität bei Raumtemperatur verfügt.

*) Anmerkung: Die Wirkstoffe Levodopa, Carbidopa und Entacapon werden schon lange – auch in Kombination – zur Behandlung der Parkinson Krankheit eingesetzt. Neuartig ist jedoch die Art und Weise der Zusammensetzung als Intestinal-Gel in Verbindung mit der kleinen, leichten und geräuscharmen Pumpe.